La vaccination est un pilier essentiel de la santé publique, permettant de prévenir de nombreuses maladies graves et de sauver des millions de vies chaque année. Cependant, pour garantir son efficacité et sa sécurité, l'administration des vaccins doit suivre des protocoles rigoureux et être réalisée par des professionnels de santé formés. De la préparation du vaccin à la gestion des effets secondaires potentiels, chaque étape requiert une attention particulière et une expertise spécifique. Comprendre ces aspects techniques et pratiques est crucial pour assurer une vaccination efficace et rassurer les patients sur la qualité des soins prodigués.

Protocoles d'administration des vaccins recommandés par l'OMS

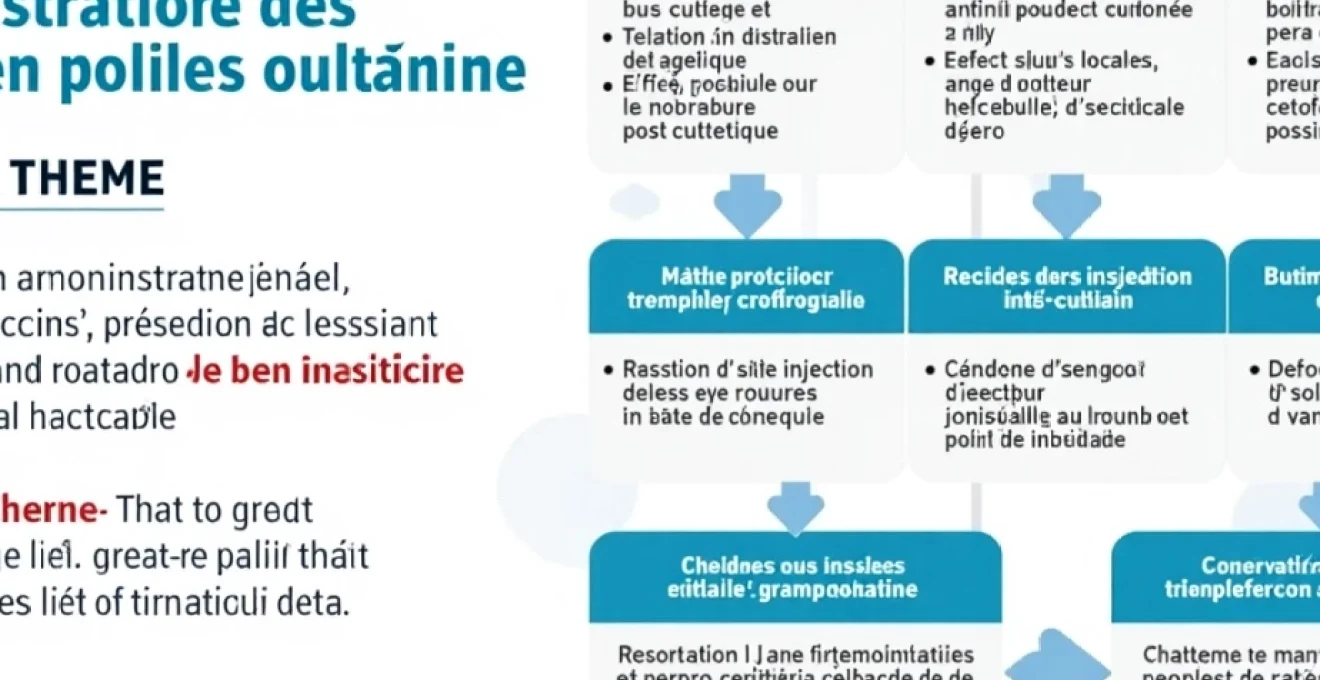

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) établit des lignes directrices strictes pour l'administration des vaccins, visant à garantir leur efficacité et leur sécurité à l'échelle mondiale. Ces protocoles couvrent l'ensemble du processus de vaccination, de la préparation du vaccin à son administration, en passant par la surveillance post-vaccinale. Ils sont conçus pour être applicables dans divers contextes, des centres de santé urbains aux campagnes de vaccination en milieu rural.

L'un des aspects fondamentaux de ces protocoles est la vérification systématique de l'identité du patient et du vaccin à administrer. Cette étape cruciale permet d'éviter les erreurs d'administration et assure que chaque individu reçoit le vaccin approprié à son âge et à son état de santé. Les professionnels de santé sont également tenus de vérifier l'intégrité du vaccin, sa date de péremption et les conditions de conservation avant toute administration.

La préparation du site d'injection fait également l'objet de recommandations précises. L'OMS préconise l'utilisation d'antiseptiques à base d'alcool pour nettoyer la zone d'injection, réduisant ainsi le risque d'infection. Le choix du site d'injection dépend du type de vaccin et de l'âge du patient, avec des zones spécifiques recommandées pour optimiser l'absorption du vaccin et minimiser les effets secondaires locaux.

Techniques d'injection intramusculaire et sous-cutanée

Les techniques d'injection jouent un rôle crucial dans l'efficacité et la sécurité de la vaccination. Les deux principales méthodes utilisées sont l'injection intramusculaire (IM) et l'injection sous-cutanée (SC), chacune ayant ses indications spécifiques selon le type de vaccin et les caractéristiques du patient.

Choix du site d'injection selon le type de vaccin

Le choix du site d'injection est déterminé par plusieurs facteurs, notamment l'âge du patient, la nature du vaccin et le volume à injecter. Pour les injections intramusculaires chez les adultes et les adolescents, le muscle deltoïde est généralement privilégié. Chez les nourrissons et les jeunes enfants, la partie antérolatérale de la cuisse (muscle vaste externe) est souvent recommandée en raison de sa masse musculaire plus importante.

Pour les injections sous-cutanées, la face externe du bras (région du triceps) est couramment utilisée chez les adultes et les enfants plus âgés. Chez les nourrissons, la cuisse peut également être choisie pour les injections SC. Il est essentiel de varier les sites d'injection lors de l'administration de plusieurs vaccins ou de doses de rappel pour réduire le risque d'irritation locale et améliorer l'absorption.

Matériel stérile et procédure aseptique

L'utilisation de matériel stérile et le respect d'une procédure aseptique sont des éléments non négociables de l'administration des vaccins. Chaque injection nécessite une aiguille et une seringue stériles neuves. Les professionnels de santé doivent se laver les mains soigneusement ou utiliser un gel hydroalcoolique avant chaque acte de vaccination.

La désinfection du site d'injection avec un antiseptique à base d'alcool est systématique. Il est important de laisser sécher l'antiseptique pendant au moins 30 secondes avant l'injection pour assurer une désinfection optimale et éviter toute irritation due à l'introduction d'alcool dans les tissus.

Angle et profondeur d'insertion de l'aiguille

L'angle et la profondeur d'insertion de l'aiguille varient selon la technique d'injection utilisée. Pour les injections intramusculaires, l'aiguille doit être insérée à un angle de 90 degrés par rapport à la surface de la peau. La profondeur d'insertion doit être suffisante pour atteindre le muscle, généralement entre 2 et 3 cm chez l'adulte, mais peut varier selon la corpulence du patient.

Pour les injections sous-cutanées, l'angle d'insertion est généralement de 45 degrés. La peau est pincée entre le pouce et l'index pour créer un pli cutané, et l'aiguille est insérée dans la base de ce pli. La profondeur d'insertion est moindre que pour les injections IM, habituellement autour de 1 cm.

Aspiration avant injection : nécessité selon les recommandations actuelles

La pratique de l'aspiration avant l'injection, longtemps considérée comme standard, fait l'objet de débats dans les recommandations actuelles. Traditionnellement, cette technique visait à vérifier que l'aiguille n'était pas dans un vaisseau sanguin. Cependant, les dernières directives de l'OMS et de nombreuses autorités sanitaires nationales ne recommandent plus systématiquement cette pratique pour la plupart des vaccinations.

L'aspiration n'est généralement plus jugée nécessaire pour les injections intramusculaires dans les sites recommandés (deltoïde, vaste externe) en raison de l'absence de gros vaisseaux sanguins dans ces zones. De plus, l'aspiration peut augmenter la douleur liée à l'injection et prolonger la durée de la procédure. Néanmoins, certains professionnels continuent de pratiquer l'aspiration par habitude ou par précaution supplémentaire.

L'évolution des pratiques en matière d'administration des vaccins reflète l'importance d'une approche basée sur les preuves scientifiques, tout en prenant en compte le confort du patient et l'efficacité de la procédure.

Gestion des effets secondaires post-vaccinaux

La gestion efficace des effets secondaires post-vaccinaux est cruciale pour maintenir la confiance du public dans les programmes de vaccination. Les professionnels de santé doivent être préparés à reconnaître, évaluer et prendre en charge une variété de réactions potentielles, allant des effets locaux bénins aux rares complications plus sérieuses.

Réactions locales : rougeur, gonflement, douleur au point d'injection

Les réactions locales au site d'injection sont les effets secondaires les plus fréquents après une vaccination. Elles se manifestent généralement par une rougeur, un gonflement et une douleur au point d'injection. Ces symptômes sont généralement légers et se résolvent spontanément en quelques jours. Pour soulager l'inconfort, on peut recommander l'application d'une compresse froide sur la zone affectée et, si nécessaire, la prise d'antalgiques comme le paracétamol.

Il est important d'informer les patients que ces réactions sont normales et témoignent de la réponse immunitaire de l'organisme au vaccin. Cependant, si les symptômes persistent au-delà de quelques jours ou s'aggravent, il est conseillé de consulter un professionnel de santé.

Effets systémiques : fièvre, fatigue, myalgies

Les effets systémiques, tels que la fièvre, la fatigue et les douleurs musculaires (myalgies), peuvent survenir après certaines vaccinations. Ces symptômes sont généralement de courte durée et disparaissent en 24 à 48 heures. La fièvre, en particulier, est un signe que le système immunitaire réagit au vaccin.

Pour gérer ces effets, on peut recommander le repos, une hydratation adéquate et, si nécessaire, la prise d'antipyrétiques comme le paracétamol. Il est crucial de rassurer les patients sur le caractère transitoire de ces symptômes tout en les informant des signes qui nécessiteraient une consultation médicale, comme une fièvre persistante ou des symptômes inhabituels.

Reconnaissance et prise en charge du choc anaphylactique

Bien que très rare, le choc anaphylactique est une urgence médicale qui nécessite une reconnaissance rapide et une prise en charge immédiate. Les signes d'alerte incluent des difficultés respiratoires, un gonflement du visage ou de la gorge, une éruption cutanée généralisée, des vertiges ou une perte de conscience. Tout professionnel administrant des vaccins doit être formé à reconnaître ces signes et à agir promptement.

La prise en charge immédiate implique l'administration d'adrénaline par voie intramusculaire, l'appel des services d'urgence, et le maintien des fonctions vitales du patient. C'est pourquoi il est recommandé de garder les patients en observation pendant au moins 15 minutes après la vaccination, cette période étant prolongée à 30 minutes pour les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques.

Système de pharmacovigilance et déclaration des effets indésirables

Le système de pharmacovigilance joue un rôle crucial dans le suivi de la sécurité des vaccins après leur mise sur le marché. En France, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) coordonne ce système. Tous les professionnels de santé sont tenus de déclarer les effets indésirables suspectés d'être liés à un vaccin, même s'ils sont déjà connus.

La déclaration peut se faire en ligne via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables. Ces déclarations permettent de détecter rapidement d'éventuels nouveaux effets secondaires ou une augmentation de la fréquence d'effets connus, contribuant ainsi à l'évaluation continue du rapport bénéfice/risque des vaccins.

La surveillance active et la déclaration systématique des effets indésirables sont essentielles pour maintenir la confiance du public dans les programmes de vaccination et assurer leur sécurité à long terme.

Conservation et manipulation des vaccins

La conservation et la manipulation appropriées des vaccins sont essentielles pour garantir leur efficacité et leur sécurité. Des conditions de stockage inadéquates peuvent compromettre la qualité des vaccins, réduire leur efficacité, voire les rendre dangereux. Les professionnels de santé doivent donc être parfaitement formés aux bonnes pratiques de conservation et de manipulation.

Chaîne du froid : respect des températures de stockage

Le maintien de la chaîne du froid est crucial pour préserver l'intégrité des vaccins. La plupart des vaccins doivent être conservés entre 2°C et 8°C, une plage de température appelée chaîne du froid positive . Certains vaccins, notamment ceux à ARNm, nécessitent des températures de congélation beaucoup plus basses, formant une chaîne du froid négative .

Les établissements de santé doivent être équipés de réfrigérateurs spécifiques pour le stockage des vaccins, dotés de systèmes de surveillance continue de la température. Des relevés réguliers de température doivent être effectués et documentés. En cas de rupture de la chaîne du froid, des procédures spécifiques doivent être suivies pour évaluer si les vaccins peuvent encore être utilisés ou doivent être détruits.

Reconstitution des vaccins lyophilisés

Certains vaccins se présentent sous forme lyophilisée et nécessitent une reconstitution avant utilisation. Cette étape est délicate et requiert une attention particulière. Le diluant fourni par le fabricant doit être utilisé exclusivement, et les instructions de reconstitution doivent être suivies scrupuleusement.

La reconstitution doit être effectuée juste avant l'administration du vaccin. Une fois reconstitué, le vaccin a généralement une durée de conservation limitée, souvent quelques heures seulement. Il est essentiel de noter l'heure de reconstitution sur le flacon et de respecter le délai d'utilisation recommandé.

Gestion des flacons multidoses et prévention de la contamination

Les flacons multidoses, bien qu'économiques, présentent un risque accru de contamination s'ils ne sont pas manipulés correctement. Chaque prélèvement doit être effectué avec une nouvelle aiguille et une nouvelle seringue stériles. Le bouchon du flacon doit être désinfecté avec un antiseptique avant chaque ponction.

Une fois ouvert, un flacon multidose a une durée d'utilisation limitée, généralement spécifiée par le fabricant. Cette durée doit être strictement respectée, même si le flacon contient encore du vaccin. La date et l'heure d'ouverture doivent être notées sur le flacon pour éviter toute confusion.

| Type de vaccin | Température de conservation | Durée de conservation après ouverture |

|---|---|---|

| Vaccins à virus inactivés | 2°C à 8°C | Généralement jusqu'à 28 jours |

| Vaccins vivants atténués | 2°C à 8°C | 6 à 8 heures |

| Vaccins à ARNm | -80°C à -60°C (long terme) | 6 heures à température ambiante |

Formation et certification des professionnels de santé

La formation et la certification des professionnels de santé en matière de vaccination sont essentielles pour

garantir la qualité et la sécurité des actes de vaccination. Une formation approfondie et régulièrement mise à jour est essentielle pour s'assurer que les professionnels maîtrisent les dernières techniques d'administration, connaissent les protocoles de sécurité, et sont capables de gérer efficacement les effets secondaires potentiels.

En France, la formation à la vaccination est intégrée dans le cursus initial des médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes. Cependant, compte tenu de l'évolution rapide des connaissances et des pratiques en matière de vaccination, une formation continue est indispensable. Des programmes de formation spécifiques sont régulièrement proposés par les autorités de santé, les sociétés savantes et les organismes de formation professionnelle.

La certification des professionnels de santé en matière de vaccination varie selon les pays. Dans certains pays, une certification spécifique est requise pour administrer des vaccins, tandis que dans d'autres, comme la France, la capacité à vacciner est incluse dans le champ de compétences de certaines professions de santé. Néanmoins, de plus en plus d'établissements de santé mettent en place des procédures internes de validation des compétences en vaccination.

Les programmes de formation et de certification couvrent généralement les aspects suivants :

- Connaissance approfondie des vaccins et des maladies qu'ils préviennent

- Techniques d'administration des vaccins

- Gestion de la chaîne du froid et manipulation des vaccins

- Reconnaissance et prise en charge des effets secondaires

- Communication avec les patients sur les bénéfices et les risques de la vaccination

- Aspects éthiques et juridiques de la vaccination

La formation continue permet également aux professionnels de santé de se tenir informés des dernières recommandations en matière de vaccination, des nouveaux vaccins disponibles et des évolutions dans les schémas vaccinaux. Cette mise à jour constante des connaissances est cruciale pour offrir aux patients les meilleurs soins possibles et maintenir la confiance du public dans les programmes de vaccination.

Stratégies de communication pour rassurer les patients

La communication joue un rôle central dans la réussite des programmes de vaccination. Face à la montée de l'hésitation vaccinale, il est essentiel que les professionnels de santé soient équipés de stratégies de communication efficaces pour rassurer les patients et promouvoir l'importance de la vaccination.

Une approche empathique et personnalisée est fondamentale. Les professionnels de santé doivent être à l'écoute des préoccupations de chaque patient, reconnaître leurs inquiétudes sans les juger, et y répondre de manière claire et factuelle. Il est important de comprendre que chaque patient a sa propre perception des risques et des bénéfices de la vaccination, influencée par divers facteurs personnels, culturels et sociaux.

L'utilisation d'outils visuels, tels que des infographies ou des vidéos explicatives, peut grandement faciliter la compréhension des informations complexes liées à la vaccination. Ces supports permettent de présenter les données scientifiques de manière accessible et attrayante, rendant l'information plus facile à assimiler pour les patients.

La transparence est un élément clé pour établir la confiance. Les professionnels de santé doivent être prêts à discuter ouvertement des effets secondaires potentiels des vaccins, tout en les mettant en perspective avec les risques bien plus importants des maladies qu'ils préviennent. Il est également important d'expliquer le processus rigoureux de développement et d'approbation des vaccins pour rassurer sur leur sécurité.

L'adaptation du message à chaque patient est cruciale. Par exemple, pour les parents hésitants à faire vacciner leurs enfants, il peut être utile de souligner les bénéfices de la vaccination non seulement pour leur enfant, mais aussi pour la protection des personnes vulnérables de leur entourage, comme les nouveau-nés ou les personnes âgées.

Une communication efficace sur la vaccination repose sur un équilibre entre l'apport d'informations scientifiques fiables et la prise en compte des préoccupations émotionnelles des patients.

Les médias sociaux et les plateformes en ligne jouent un rôle croissant dans la diffusion d'informations sur la vaccination. Les professionnels de santé doivent être préparés à contrer la désinformation circulant sur ces plateformes en fournissant des sources d'information fiables et facilement accessibles. La création de contenus attractifs et partageables sur les réseaux sociaux peut aider à diffuser des informations précises sur la vaccination à un large public.

Enfin, il est important de reconnaître que la décision de se faire vacciner ou de faire vacciner ses enfants est un processus qui peut prendre du temps pour certaines personnes. Les professionnels de santé doivent être patients, offrir un soutien continu et rester disponibles pour répondre aux questions qui peuvent surgir au fil du temps. Cette approche à long terme peut contribuer à construire une relation de confiance durable et favoriser une décision éclairée en faveur de la vaccination.

En conclusion, l'administration des vaccins est un acte médical qui requiert une expertise technique, une vigilance constante et des compétences en communication. En maîtrisant ces aspects, les professionnels de santé peuvent non seulement garantir l'efficacité et la sécurité de la vaccination, mais aussi renforcer la confiance du public dans cette intervention de santé publique cruciale. La formation continue, l'adhésion aux protocoles établis et une communication empathique et transparente sont les piliers d'une pratique vaccinale de qualité, contribuant ainsi à la protection de la santé individuelle et collective.